Dresdner |

Barockschloss Moritzburg

Barockschloss Moritzburg | Gemeinde, Wildgehege, Moritzburger Teichgebiet, FriedewaldGeschichte & Architektur von Schloss Moritzburg

|

www.barockschloss-moritzburg.de www.schloss-moritzburg.de www.schloesser-sachsen.de |

| Eine ausführliche und umfassend bebilderte Beschreibung von Schloss Moritzburg finden Sie in "Das große Buch Dresdner Umland". |

Bild: Das inmitten der nordwestlich von Dresden und nördlich von Radebeul gelegenen ausgedehnten Wald- und Teichlandschaft stehende große Schloss Moritzburg bietet schon aus der Ferne einen imposanten Anblick.

Das etwa 15 km nordwestlich von Dresden (nicht weit von Radebeul entfernt) gelegene Barockschloss Moritzburg gehört zu den imposantesten barocken Schlossanlagen Mitteleuropas. Es steht nördlich des Ortes Moritzburg (in Verlängerung der aus Richtung Dresden kommenden, als Schlossallee durch Moritzburg führenden Straße) auf einer Insel im Schlossteich. Die mächtige Gebäudeanlage mit ihren vier fünfgeschossigen Rundtürmen und dem dreigeschossigen Mitteltrakt fügt sich harmonisch in eine herrliche Teich- und Waldlandschaft ein. Dieses Gesamtkunstwerk von großartiger Wirkung gehört zu den meistbesuchten Ausflugszielen Sachsens außerhalb Dresdens.

Das etwa 15 km nordwestlich von Dresden (nicht weit von Radebeul entfernt) gelegene Barockschloss Moritzburg gehört zu den imposantesten barocken Schlossanlagen Mitteleuropas. Es steht nördlich des Ortes Moritzburg (in Verlängerung der aus Richtung Dresden kommenden, als Schlossallee durch Moritzburg führenden Straße) auf einer Insel im Schlossteich. Die mächtige Gebäudeanlage mit ihren vier fünfgeschossigen Rundtürmen und dem dreigeschossigen Mitteltrakt fügt sich harmonisch in eine herrliche Teich- und Waldlandschaft ein. Dieses Gesamtkunstwerk von großartiger Wirkung gehört zu den meistbesuchten Ausflugszielen Sachsens außerhalb Dresdens.Die zum Friedewald gehörenden Wälder um Moritzburg waren einst ein großes kurfürstliches Jagdrevier. Hier ließ Herzog Moritz (der dann ab 1547 als Kurfürst Moritz von Sachsen regierte und Dresden zur kurfürstlichen Residenz machte) von den bedeutenden Baumeistern Hans von Dehn-Rothfelser (der auch das Residenzschloss in Dresden zum Renaissance-Schloss umbaute) und Caspar Voigt von Wierandt zwischen 1542 und 1546 auf einer Granitkuppe in einer Sumpfniederung (den Schlossteich gab es anfänglich noch nicht) ein Jagdschloss bauen, das nach seinem Bauherrn Herzog Moritz Moritz-Burch genannt wurde. Die etwa 60 x 30 m große Anlage gehörte zu den ersten bedeutenden Renaissance-Bauwerken Sachsens. Das mit charakteristischen Renaissance-Giebeln ausgestattete Schloss stand in einem Hof, der von vier durch Wehrmauern verbundenen Rundtürmen mit geschweiften Hauben flankiert war.

Zwischen 1582 und 1584 erweiterten Paul Buchner und Peter Kummer das Bauwerk. Zwischen 1594 und 1598 kam eine zweite Ummauerung hinzu. Das noch heute vorhandene Schlossmodell ließ Paul Buchner um 1600 anfertigen.

Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) erlitt auch Schloss Moritzburg einige Schäden. Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen (reg. 1656-1680) ließ es wieder herstellen und erweitern. Wolf Caspar von Klengel errichtete an der Westfront der Umfassungsmauern zwischen 1661 und 1672 eine Kapelle. Im Jahre 1693 ließ Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen (reg. 1691-1694) den Moritzburger Tiergarten anlegen. Johann Georg Starcke brach zu jener Zeit Buchners Renaissancegiebel ab und setzte dem Schloss ein viertes Stockwerk auf.

Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen (August der Starke, zugleich König August II. von Polen; reg. 1694-1733) ließ die ganze Anlage zwischen 1722 und 1727 (einige Arbeiten bis 1736) in ein mächtiges Barockschloss umbauen. Die bedeutenden Barock-Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann (der vorher u.a. den Dresdner Zwinger gebaut hatte), Zacharias Longuelune (auch Bauleitung vor Ort) und Jean de Bodt (diese drei Architekten bauten später gemeinsam das Japanische Palais in Dresden) schufen die Entwürfe für den Umbau. Auch von August dem Starken selbst stammen einige Bauskizzen (im Erdgeschoss des Schlosses ist die Kopie eines eigenhändigen Entwurfes aus dem Jahr 1703 ausgestellt). Ab 1731 war auch Johann Christoph Knöffel am Bau beteiligt.

Bilder: Ansichten des Barockschlosses Moritzburg von Südosten (Bild links; vorn der Speisesaal genannte Anbau) und von Südwesten (Bild rechts; links die Schlosskapelle mit Turm)

Die Architekten verbanden die vorher innerhalb einer Mauer mit Ecktürmen separat stehenden Renaissance-Gebäude zu einem einzigen großen Bauwerk - einer annähernd quadratischen symmetrischen Anlage. Vom Vorgängerbau blieben im wesentlichen die Kapelle, der Treppenturm, der Keller unter dem Fürstenhaus sowie der Jäger- und der Amtsturm bestehen. Die Ecktürme und der Zentralbau wurden vergrößert und mit schmalen Gebäudeflügeln verbunden. Auch die an ihrem hohen spitzen Dachreiter zu erkennende Kapelle und das Speisesaalgebäude wurden in das Bauwerk integriert. Zacharias Longuelune schuf im ersten Obergeschoss vier große, je zwei Geschosse hohe Säle - den Steinsaal, den Speisesaal, den Billardsaal und den Monströsensaal.

Das von seinen vier großen Rundtürmen geprägte, ocker-weiß (in den Farben des sächsischen Barock) gestaltete Schloss besticht besonders durch den Gegensatz zwischen großen runden und geraden, eckigen Formen. In der von Matthäus Daniel Pöppelmann entworfenen illusionistischen Fassadengliederung zeigt sich das Schloss seit einer um 1980 vorgenommenen Sanierung, bei der auch die Kleinbauten im Umfeld des Schlosses wiedererstanden.

Das Bauwerk steht auf der 95 x 90 m großen Schlossterrasse, die Marcus Conrad Dietze in der Zeit um 1705 geschaffen hatte. Zugänglich ist sie über eine westliche und eine östliche Freitreppe sowie über eine nördliche und eine südliche Auffahrt. Der 980 x 340 m große Schlossteich entstand um 1730. Die Terrasse und die Spiegelung des Schlosses im Schlossteich verstärken die ästhetische Wirkung des Gebäudes. Acht in Zweiergruppen stehende kleine Pavillons (Teichhäuser) schließen die Anlage in alle vier Richtungen ab und schaffen einen baulichen Übergang zum Umland. Je zwei dieser Pavillons flankieren den von Süden und den von Norden zum Schloss führenden Dammweg.

Der nördlich der Schlossinsel gelegene, mit zwei Kavaliershäusern ausgestattete Schlosspark (Barockgarten, Französische Garten) wurde um 1730 nach Plänen Pöppelmanns angelegt. Dahinter folgt der Waldpark mit dem Wildgehege. In der Umgebung befinden sich 34 Teiche. Der hinter dem Schloss beginnende Jagdforst besitzt ein sternförmiges Wegenetz mit acht Alleen.

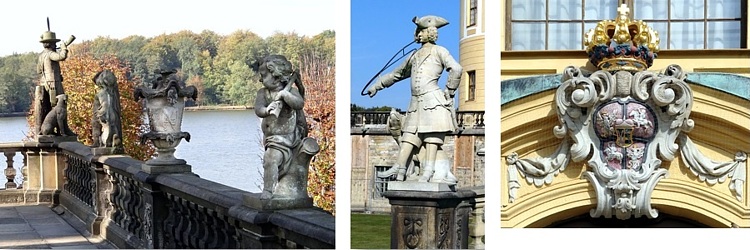

Die heiter-barocken Balustraden-Statuen der Auffahrt und der Schlossterrasse entstanden in den Werkstätten der berühmten Barock-Bildhauer Balthasar Permoser, Johann Christian Kirchner und Benjamin Thomae. An der Hauptauffahrt stehen zwei Piqueure mit Parforcehörnern und Jagdhunden auf Sandsteinsockeln. Der hornblasende Jäger mit Hund ist eine Arbeit von Wolf Ernst Brohn aus dem Jahr 1660. Über dem Haupteingang des Schlosses prangen das kurfürstlich-sächsische und das königlich-polnische Wappen.

Die heiter-barocken Balustraden-Statuen der Auffahrt und der Schlossterrasse entstanden in den Werkstätten der berühmten Barock-Bildhauer Balthasar Permoser, Johann Christian Kirchner und Benjamin Thomae. An der Hauptauffahrt stehen zwei Piqueure mit Parforcehörnern und Jagdhunden auf Sandsteinsockeln. Der hornblasende Jäger mit Hund ist eine Arbeit von Wolf Ernst Brohn aus dem Jahr 1660. Über dem Haupteingang des Schlosses prangen das kurfürstlich-sächsische und das königlich-polnische Wappen.Bild: Blick von der Schlossterrasse auf den Schlosspark

Innenausstattung des Barockschlosses Moritzburg

Das Barockschloss Moritzburg verfügte einst über 20 Wohnquartiere für die kurfürstlich-königliche Familie, ihre Gäste und die Dienerschaft. Die vier Prunksäle und mehr als 200 Räume des Schlosses zeigten eine prachtvolle, bis ins Detail geplante und hervorragend abgestimmte spätbarocke Innenausstattung mit schönen Arrangements von Tapeten, Stuckdecken, Malereien und Möbeln sowie Porzellan- und Glaskunstwerken. Dazu gehörten auch chinesische, japanische und Meißner Porzellane, Augsburger Silbermöbel, Jagdwaffen und Gemälde von Lucas Cranach d. J. Die meisten der wertvollen Stücke stammten aus den damals weithin gerühmten sächsischen Manufakturen.

Das Barockschloss Moritzburg verfügte einst über 20 Wohnquartiere für die kurfürstlich-königliche Familie, ihre Gäste und die Dienerschaft. Die vier Prunksäle und mehr als 200 Räume des Schlosses zeigten eine prachtvolle, bis ins Detail geplante und hervorragend abgestimmte spätbarocke Innenausstattung mit schönen Arrangements von Tapeten, Stuckdecken, Malereien und Möbeln sowie Porzellan- und Glaskunstwerken. Dazu gehörten auch chinesische, japanische und Meißner Porzellane, Augsburger Silbermöbel, Jagdwaffen und Gemälde von Lucas Cranach d. J. Die meisten der wertvollen Stücke stammten aus den damals weithin gerühmten sächsischen Manufakturen.Die Gesamtplanung der Innenausstattung lag in den Händen von Raymond Le Plat. Der Architekt Jean de Bodt gestaltete die Haupttreppen. Louis de Silvestre (von 1717 bis 1742 am sächsischen Hof tätig, später Direktor der Königlichen Akademie in Paris) sowie Lorenzo Rossi und Johann Baptist Grone schufen die wertvollen Malereien der Schlossräume. An der Ausgestaltung war auch der Vergolder H. Hulot beteiligt.

Zum Mobiliar des Schlosses gehörten einst unschätzbar wertvolle Meisterwerke des sächsischen und europäischen Kunsthandwerks. Ein großer Teil davon verschwand in den Kriegs- und Nachkriegswirren des Jahres 1945. Im Jahr 1948 begann die Wiedereinrichtung des Schlosses mit Möbeln und Kunstwerken aus Museen und anderen sächsischen Schlössern sowie der Aufbau eines Sächsischen Barockmuseums.

Heute schmücken eine überwiegend originalgetreu rekonstruierte Einrichtung sowie prächtige, aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammende Möbel des Museums für Kunsthandwerk der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Räume. Außerdem sind Kutschen, Sänften und Hausrat aus dem gleichen Zeitraum zu besichtigen. So ist z. B. in der nördlichen Wagenhalle ein Reisegepäckwagen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu sehen. Ständig wechselnde Sonderausstellungen ergänzen die Dauerausstellungen. Im Erdgeschoss ist eine Ausstellung zur Schlossgeschichte eingerichtet.

Heute schmücken eine überwiegend originalgetreu rekonstruierte Einrichtung sowie prächtige, aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammende Möbel des Museums für Kunsthandwerk der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Räume. Außerdem sind Kutschen, Sänften und Hausrat aus dem gleichen Zeitraum zu besichtigen. So ist z. B. in der nördlichen Wagenhalle ein Reisegepäckwagen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu sehen. Ständig wechselnde Sonderausstellungen ergänzen die Dauerausstellungen. Im Erdgeschoss ist eine Ausstellung zur Schlossgeschichte eingerichtet.

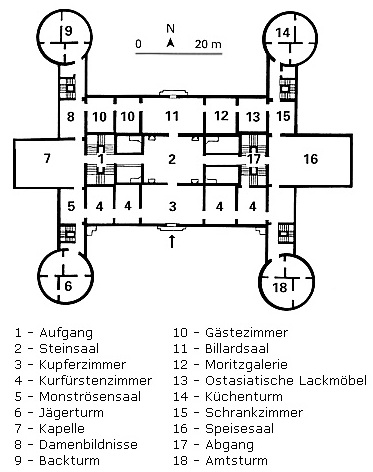

Das erste Obergeschoss verfügt neben vielen kleineren Räumen über vier große Prunksäle - den Steinsaal, den Speisesaal, den Billardsaal und den Monströsensaal. Sie sind mit Jagdtrophäen und prächtigen, überwiegend mit mythologischen und zeitgenössischen Jagdszenen bemalten und teilweise vergoldeten Ledertapeten aus dem 17. und 18. Jahrhundert ausgestaltet. Einige Tapeten stammen noch aus der Zeit des alten Renaissance-Schlosses, andere wurden z. B. von Pierre Mercier, dem Begründer und Leiter der sächsischen Teppichwirkerei und Tapetenfabrik, geschaffen.

Bild: Grundriss des ersten Obergeschosses von Schloss Moritzburg

Die Wände des Steinsaal genannten großen Vorsaales sind über und über mit Elch-, Rentier- und Hirschgeweihen behängt. Das auffällige Geweih eines urzeitlichen Riesenhirsches ist ein Geschenk von Zar Nikolaus I. von Rußland. Zur Ausstattung gehören auch vier Kamine und zwei Türen mit roten, weißen und grauen Fassungen. Ein Blickfang ist das Gemälde von Louis de Silvestre, das August den Starken auf einem weißen Pferd zeigt.

Die Wände des Steinsaal genannten großen Vorsaales sind über und über mit Elch-, Rentier- und Hirschgeweihen behängt. Das auffällige Geweih eines urzeitlichen Riesenhirsches ist ein Geschenk von Zar Nikolaus I. von Rußland. Zur Ausstattung gehören auch vier Kamine und zwei Türen mit roten, weißen und grauen Fassungen. Ein Blickfang ist das Gemälde von Louis de Silvestre, das August den Starken auf einem weißen Pferd zeigt.Bild: August der Starke (Gemälde von Louis de Silvestre)

Die Wände des zweigeschossigen Audienzsaales (auch Monströsensaal genannt) sind mit Ledertapeten verkleidet, die Lorenzo Rossi mit Darstellungen der Jagdgöttin Diana, die als Schirmherrin des Jagdschlosses galt, bemalte. Auch weitere kostbare Tapeten aus gepresstem, gepunztem, poliertem und bemaltem Kalbs-, Ziegen- und Schafsleder sind hier zu finden. Ihr goldener Grundton beruht auf einem Firnis aus Kolophonium, Harz, Sandarak und Aloe.

Die Bezeichnung Monströsensaal ist auf die hier ausgestellten missgeformten ("monströsen") Geweihe zurückzuführen. Bei der unlängst abgeschlossenen Restaurierung fand man Nummern an den Wänden und den Geweihen, so dass letztere nun wieder an ihren historischen Plätzen hängen. Bei dem berühmten "Moritzburger 66-Ender" (s. Bild), der über der Eingangstür zu sehen ist, handelt es sich eigentlich um einen 27-Ender, weil nur Enden ab 2 cm Länge zu zählen sind. August der Starke erhielt dieses Geweih im Jahr 1696 von Friedrich Wilhelm I. von Preußen entweder als Geschenk oder als Gegenleistung für eine Kompanie "lange Kerls".

Die Bezeichnung Monströsensaal ist auf die hier ausgestellten missgeformten ("monströsen") Geweihe zurückzuführen. Bei der unlängst abgeschlossenen Restaurierung fand man Nummern an den Wänden und den Geweihen, so dass letztere nun wieder an ihren historischen Plätzen hängen. Bei dem berühmten "Moritzburger 66-Ender" (s. Bild), der über der Eingangstür zu sehen ist, handelt es sich eigentlich um einen 27-Ender, weil nur Enden ab 2 cm Länge zu zählen sind. August der Starke erhielt dieses Geweih im Jahr 1696 von Friedrich Wilhelm I. von Preußen entweder als Geschenk oder als Gegenleistung für eine Kompanie "lange Kerls".Die vier Kurfürstenzimmer sind mit kostbaren Möbeln, Schmucktruhen, Kaminen und Porzellanfiguren z. B. vom berühmten Porzellankünstler Johann Joachim Kaendler sowie mit gepunzten maurischen Ledertapeten geschmückt.

Im kürzlich restaurierten Zimmer mit den Damenbildnissen sind Gemälde aus der Werkstatt von Louis de Silvestre ausgestellt: sieben Portraits sächsischer und polnischer Hofdamen und Mätressen Augusts des Starken. Letzterer hatte etwa 250 Bilder dieser Art malen und in einer "Galerie der Schönheiten" in Schloss Pillnitz aushängen lassen.

Auch der Billardsaal ist mit Ledertapeten ausgestattet, auf denen Jagdmotive dargestellt sind. In der Moritzgalerie sind Portraits sächsischer Kurfürsten zu sehen. Im Lackmöbelzimmer befinden sich ostasiatische Lackmöbel. Hier steht auch eine der 18 sogenannten Dragonervasen, die August der Starke beim Preußenkönig gehen 600 sächsische Dragoner eingetauscht hatte.

Der Speisesaal ist mit 65 Geweihen ausgeschmückt. Die kunstvoll geschnitzten Hirschköpfe sind Arbeiten der Bildhauer Benjamin Thomae und Johann Christian Kirchner. Die Moritzburger Rothirsch-Geweihsammlung, die schon im Jahr 1736 ihren heutigen Umfang erreicht hatte, ist die bedeutendste europäische Sammlung dieser Art. Der ungerade "Moritzburger 24-Ender" gilt als stärkstes Rothirschgeweih der Welt.

Der Speisesaal ist mit 65 Geweihen ausgeschmückt. Die kunstvoll geschnitzten Hirschköpfe sind Arbeiten der Bildhauer Benjamin Thomae und Johann Christian Kirchner. Die Moritzburger Rothirsch-Geweihsammlung, die schon im Jahr 1736 ihren heutigen Umfang erreicht hatte, ist die bedeutendste europäische Sammlung dieser Art. Der ungerade "Moritzburger 24-Ender" gilt als stärkstes Rothirschgeweih der Welt.Hohe Gäste des sächsischen Hofes wie Zar Peter I. von Rußland und Kaiser Napoleon Bonaparte erhielten den Willkommenstrunk in Moritzburg in einer kelchartig geformten Geweihkrone, dem "Willkomm", gereicht. Dies war die rechte Stange eines 36-Enders, die als Halterung für eine Weinflasche diente.

Im Jägerturm richtete sich Prinz Ernst Heinrich in den 1920er Jahren ein kleines Porzellankabinett z. B. mit Böttger-Steinzeug und Kaendler-Porzellan ein.

Die Ausstattung der zwischen 1661 und 1672 von Wolf Caspar von Klengel errichteten Schlosskapelle (s. Bild) blieb beim barocken Umbau des Schlosses um 1727 fast unverändert. Neben der von Schlösschen Hoflößnitz in Radebeul ist es die einzige in der Region Dresden erhalten gebliebene Innenausstattung aus den Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Grundsteinlegung und zur Weihe der Kapelle im Jahr 1672 war jeweils eine Gedenkmünze geprägt worden (die Weihe-Münze zeigt eine Innenansicht der Kapelle), was den hohen Stellenwert des Bauwerkes in der damaligen Zeit belegt.

Die Ausstattung der zwischen 1661 und 1672 von Wolf Caspar von Klengel errichteten Schlosskapelle (s. Bild) blieb beim barocken Umbau des Schlosses um 1727 fast unverändert. Neben der von Schlösschen Hoflößnitz in Radebeul ist es die einzige in der Region Dresden erhalten gebliebene Innenausstattung aus den Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Grundsteinlegung und zur Weihe der Kapelle im Jahr 1672 war jeweils eine Gedenkmünze geprägt worden (die Weihe-Münze zeigt eine Innenansicht der Kapelle), was den hohen Stellenwert des Bauwerkes in der damaligen Zeit belegt.An der mit Stuck der italienischen Künstler Galli, Materno und Trenelli verzierten Decke der Kapelle ist das im Jahr 1670 von Johann Fink (1628-1675) geschaffene Gemälde "Himmelfahrt Christi" zu sehen. Auch der Altar stammt von 1670. Das ursprüngliche Altarbild ersetzte man, als der sächsische Hof unter August dem Starken zum katholischen Glauben wechselte (womit der Kurfürst die polnische Königskrone erlangen konnte), durch das Bild "Die Himmelfahrt Mariae". Ebenfalls sehr wertvoll ist die Christusfigur - der marmorne "Schmerzensmann" - von Balthasar Permoser, dessen Erstfassung sich in der Katholischen Hofkirche in Dresden befindet.

In letzter Zeit wurden das Federzimmer, das Damenbildniszimmer, der Audienzsaal, die Moritzburger Geweihsammlung mit den vergoldeten hölzernen Hirschköpfen und die Schlossküche restauriert, ebenso die Ledertapeten vieler Räume. Allein schon die Geweihsammlung bedurfte einer zweijährigen Sanierung.

Das Federzimmer, ein Prunkzimmer Augusts des Starken aus dem Jahr 1723, galt als nicht restaurierbar. Dennoch gelang dies in einer 16-jährigen Arbeit, was mit dem Europa Nostra Award 2004 gewürdigt wurde.

Im Jahr 2004 eröffnete die Dauerausstellung "Moritzburger Hofküchen-Geschichten", die vieles aus dem Alltag des Sächsischen Hofes zeigte. Wenn August der Starke auf Schloss Moritzburg zu Gast war, brachte er einen ganzen Tross von Konditorei- und Küchenpersonal mit. Während er auf Jagd ging, wurde das wie ein Theaterstück in mehreren Akten aufgeführte Bankett vorbereitet. Vor allem Wildbret und Backwerk kamen auf den Tisch, außerdem Süßigkeiten und Caffe, The und Chocolade, die damals sehr rar und teuer waren. Die umfangreichen Küchenanweisungen - ganze Speisekataloge - blieben bis heute erhalten, ebenso Listen für die Einquartierung der Gäste im Schloss. Bei der Abreise des Königs wurde der mit KHC ("Königliche Hof Conditorei") signierte Hausrat wieder vollständig eingepackt und nach Dresden gebracht. Die Ausstellung zeigte neben solchen Gegenständen auch viele alte Dokumente, die einen Einblick in das Leben am sächsischen Hof geben.

Fasanenschlösschen Moritzburg

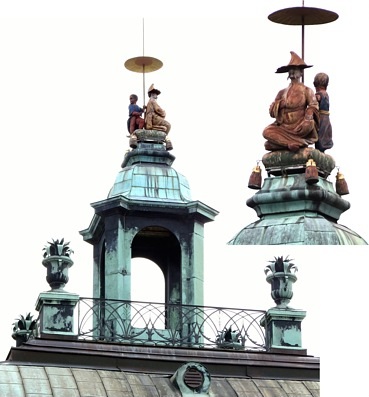

Östlich vom Schloss Moritzburg steht am Großteich (Bärnsdorfer Teich) das nur 13,4 m im Quadrat messende, mit einer schönen doppelläufigen Freitreppe ausgestattete zweigeschossige Fasanenschlösschen. Gebaut wurde es zwischen 1769 und 1782 von Johann Daniel Schade und Johann Gottlieb Hauptmann im Auftrag von Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen, der sich einen ruhigen Rückzugsort wünschte. Es enthält eine Ausstattung im Zopfstil des Spätrokoko. Dadurch wirkt es im Inneren eher wie ein bürgerliches Boudoir.

Östlich vom Schloss Moritzburg steht am Großteich (Bärnsdorfer Teich) das nur 13,4 m im Quadrat messende, mit einer schönen doppelläufigen Freitreppe ausgestattete zweigeschossige Fasanenschlösschen. Gebaut wurde es zwischen 1769 und 1782 von Johann Daniel Schade und Johann Gottlieb Hauptmann im Auftrag von Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen, der sich einen ruhigen Rückzugsort wünschte. Es enthält eine Ausstattung im Zopfstil des Spätrokoko. Dadurch wirkt es im Inneren eher wie ein bürgerliches Boudoir.

Bilder: Dachbekrönung und Bildhauerarbeiten am Fasanenschlösschen (im rechten Bild ist hinten die Schneise mit der Sichtachse zum Barockschloss Moritzburg zu sehen)

Die Räume des Fasanenschlösschens besitzen Stuckdecken. Auf den Strohtapeten sind Chinoiserien, also chinesische Figuren und Ornamente dargestellt. Die Wände im ersten Stock sind mit Leinwand verkleidet und mit ländlichen Szenen bemalt. Auch weitere versilberte und vergoldete Ornamente, Bildertapeten, bestickte Seidentapeten und Federtapeten gehören zur Ausstattung. Die Öfen zeigen sich ganz kurios als Kommoden oder kannelierte Säulen. Einiges vom einstigen Inventar ist heute in Schloss Pillnitz ausgestellt.

In den 1950er Jahren wurde im Fasanenschlösschen eine der heimischen Vogelwelt gewidmete ornithologische Schausammlung des Museums für Tierkunde eingerichtet. Schon lange vorher hatte es hier eine kleine Vogelschau gegeben. Ein Zimmer ist der Falknerei gewidmet, die auch heute noch in Moritzburg als Sport betrieben wird.

Am Ort des Fasanenschlösschens gab es schon in der Zeit von Kurfürst August von Sachsen (reg. 1553-1586, nicht mit August dem Starken verwechseln!) eine Fasanerie mit einem Fasanengarten. Das einstige Vogelhaus an der Südseite des Schlösschens, in dem seltene Vogelarten lebten, wurde 1882 abgebrochen. Heute befindet sich hier die Freitreppe zu der kleinen Parkanlage mit Brunnen. Ein weiterer Brunnen zeigt "Leda mit dem Schwan".

Bild: Im Umfeld des Fasanenschlösschens befinden sich mehrere Wirtschaftsgebäude sowie Wohngebäude, in denen einst Bedienstete des Schlosses und die Fasanenmeister lebten.

In der Nähe des Fasanenschlösschens, auf der Mole eines kleinen Hafens des Großteiches, steht der um 1775/76 gebaute pagodenförmige Leuchtturm (s. Bild).

In der Nähe des Fasanenschlösschens, auf der Mole eines kleinen Hafens des Großteiches, steht der um 1775/76 gebaute pagodenförmige Leuchtturm (s. Bild).Auf dem Großteich fanden Wasserfeste, Schiffs- und Gondelfahrten und sogar kleine "Seeschlachten" mit hölzernen Fregatten zum Vergnügen des Hofes statt. Einwohner der Umgebung dienten als Statisten. Eine der Inseln trug einst einen Teepavillon, eine andere sogar eine Miniaturfestung. Am Westufer des Teiches waren "Dardanellen" genannte künstliche Ruinen und Geschützbastionen aufgebaut. Von all dem blieb nur die Mole mit dem Leuchtturm erhalten. Eine im Jahr 1790 in Hamburg gebaute Fregatte existierte noch bis 1816.

Anzeige:

Barockschloss Moritzburg | Gemeinde, Wildgehege, Moritzburger Teichgebiet, Friedewald

Angebot:

Angebot:CD-Ausgabe "Dresden & Umgebung"

mit 3 Büchern, 16 Fotogalerien und dem vollständigen landeskundlichen Reiseführer [ weiter... ]

nach oben